温州:小小渡口见证水运峥嵘

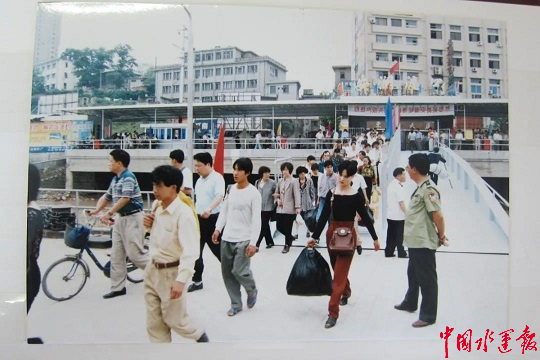

5月18日上午,“学史起航 寻访水运红色记忆 沿着江河海看浙江”全媒体采访团来到温州飞云江渡口、安澜渡口。朝代更替,时光流转,经历抗日战争,解放战争,洗礼之下,千年古渡绵延至今,仍承担着渡运两岸百姓的使命,也成为了见证温州港口水运发展的亲历者。

飞云渡千年“赖通波”

“以前我们最高峰的时候每天要渡运5万人次,而现在每天平均只有1千多人次。”提起渡口的发展变迁,瑞安市交运集团轮船公司副董事长、总经理胡松标感慨万分。“以前人们常说‘走遍天下路,最怕飞云渡’,现在这些都随着飞云江两岸大桥的建成投用而成为历史了。”

据了解,飞云渡南北码头,初为舢舨、小船停靠的简易埠头,正式码头建于明嘉靖元年(1522年)。码头在明、清、民国时期经多次重建、扩建和异地迁建。

1941年至1945年间,南北码道码头及待渡亭多次被日本侵略军飞机炸毁,满目疮痍,渡运时断时续,抗日战争胜利后重建了南北两岸码道码头。中华人民共和国成立初,瑞安县人民政府成立飞云渡的通济轮船公司。1958年10月,瑞安轮船公司成立。进入20世纪九十年代后,由于城市基础设施改造及飞云江防浪堤建设,南北两岸码头再次向西迁建至现在的位置。

数百年来,飞云江两岸的人们就为如何过渡口而探索着,官渡、民渡、义渡,反反复复,几经周折,最后以轮渡的形式延续至今。明嘉靖元年(1522),飞云渡由民渡改为官渡。明后期,飞云渡因经费短缺,不得不中止官渡。清康熙十六年(1677),官府决定将飞云渡由官渡改为义渡,免费渡客。1915年,项湘藻等人创办的瑞安通济轮船公司将永瑞河轮引用于飞云渡,称之轮渡,从而结束了飞云渡千年木船摆渡的历史。1982年至1985年间,飞云渡日渡3至4万人次,比20世纪五十年代渡量增30倍。

胡松标介绍,现在的班轮从早上6点开始,直至晚上10点结束,白天每隔20分钟一班,晚上6点起30分钟一班,只用5分钟就能到达对岸。“虽然渡运的人数不多了,但还是有不少的百姓选择渡运出行的,为了更好的服务他们,我们也对渡口的服务品质进行了提升。”胡松标告诉记者,经过一系列建设,该渡口绘制了“创建浙江省美丽渡口、我们在行动”的大型画面,使飞云渡的整体环境得到进一步提升。

当日,在飞云江渡口售票窗口,记者还实际体验了一把“竹签”船票的使用。花2块钱买完票,售票员给出一根长约十来厘米,宽二三厘米“竹签”,竹签尖头涂着绿色,宽头涂着蓝色,其背面印着一个用火烙上去的“渡”字。由于长期频繁使用,竹签表面非常光滑,上面的油漆大多已经脱落。这就是飞云江渡口使用了近一个世纪至今仍在使用的竹签船票。

“拿竹签做渡船票,在中华人民共和国成立前就已经开始用了,到今天大约已有近百年历史。”瑞安市交运集团轮船公司副董事长、总经理胡松标说,“用竹签当票,节约成本又环保,还能循环利用,我们会一直用下去,保持这个传统。”

胡松标告诉记者,现在渡口用的船票有全票和半票两种,并用不同的颜色来区分,全票的竹签两头涂有不同的颜色,半票的竹签全身涂着同一种颜色。据有关史料记载,竹签船票是项湘藻的女婿沈公哲发明的。民国初期,项湘藻创办了“通济轮船公司”后,把公司的具体事务交托女婿沈公哲打理。有一天,沈公哲从码头搬运工人用竹签计件中得到启发,“排”出了用竹签当票的“阵”。他叫人把竹子制成长约20厘米、宽约2.5厘米的竹签,顶部削尖,顶下颈部两侧刻成波浪锯齿型,还在两端涂上两种不同的颜色,并用火印烙上“通济轮船公司”六个焦黑的字作为防伪标志。竹签船票就此诞生了。

安澜渡繁华又温情

除了飞云渡口,在温州瓯江边还有一座安澜渡口。因扼出海口而居,古来即为水上交通要津、商贾云集之地。不仅沟通了南北岸的往来,还担负着面向外埠的客货运输任务。

早年温州不通火车,没有机场,与外界交通主要靠公路和轮渡,那时进城,安澜码头自然成了人们进入小城的落脚之地。

安澜渡口,前身可追溯至清朝光绪十年,温州在朔门建造了历史上第一座浮码头,即后来的朔门一号码头。从此温州就有了可供大型轮船停靠、装卸货物的浮码头。在那个交通不发达的时代,朔门一号码头的“温沪线”是当时最重要的对外交流通道。而安澜渡口始建于1987年,最早的安澜轮渡浮码头于1988年8月竣工投入使用,2006年,为配合温州城区防洪堤工程建设,安澜快艇码头、安澜轮渡码头被搬迁至朔门1号码头。千百年来,安澜码头,是温州、丽水等地通往外海唯一的一条道口。

“上世纪八、九十年代,安澜码头相当繁华,日渡运量达3.7万人。”温州港集团安澜轮渡站站长王子光介绍,现在码头每天平均渡运1万人次左右,客源主要是学生、上班族和看病市民。

说起往日的繁华,安澜渡口汽渡船的老船长刘存辉也印象深刻,他告诉记者,以前渡口还有汽渡,每天平均能渡运2000辆次汽车,高峰时还要翻一倍,一次收10元钱。“2015年建桥撤渡,汽渡就不再经营了。”刘存辉说,“现在也让人挺怀念的。”

在安澜渡口,记者看到,这里有着智能化售票、检票系统,无需接触即可乘船。“我们还智能化改造了乘客通过系统,提升了乘客通过效率,实行人车(电动车)分流,并建立‘妈咪小屋’”,给处于孕期、产期、哺乳期、经期的女性旅客及女职工创造一个温馨、私密、卫生、舒适的休息场所。”王子光说。

红色渡口鉴发展

时光荏苒,岁月如梭,小小的安澜渡口还承载着革命历史。安澜渡口作为永嘉和温州城区之间的交通要道,也曾为革命先烈们提供通行便利,为革命的胜利立下汗马功劳。据记载,1929年冬,红十三军在温州市区建立一个地下交通站,筛选卓珠英同志担任红军地下交通员,组织在温州租下一间房子,卓珠英则帮人家洗衣服作为掩护,秘密地执行一项项红军组织布置下来的任务。

1930年的一天,一位姓陈的“账房先生”模样的人来到朔门交通站找卓珠英,联络暗号对上后,老陈交给母亲一封信。信是红军组织布置下来的任务,要求她把藏在坦头村弟弟卓平西家里的一支手枪和一架望远镜取出来交给老陈,由老陈带到上海。接到任务后,卓珠英抱起儿子就出发了。

她从坦头顺利地取出枪支和望远镜,将枪支别在腰间,抱着孩子,用儿子的身体挡住枪支;将望远镜放在藤篮里,上面盖上女人的裤子和孩子的脏尿布。到了安澜码头,国民党士兵用竹竿在码头的出口处拦成喇叭口,严格地搜查各个过往的行人。

卓珠英很机智,故意在儿子屁股上拧了一下,弄得他哇哇地哭叫。再加上篮子里的几件衣物又脏又臭,国民党士兵们只看了下篮子,也不愿伸手去掏。屏住呼吸,卓珠英紧张地闯过了这一关,顺利地通过了安澜渡口国民党士兵的排查,当她把手枪和望远镜安全地交到老陈手中时,才感到因为过度紧张,全身的骨头像要散掉那样疼痛。

优秀的革命事迹如今历历在目,多年来,安澜渡口还涌现出老公安李本春老人在安澜码头多次救起落水群众,“智救被抱新疆儿童”,“勇救跳江轻生女孩”等感人事迹。

渡口不仅将红色精神代代传承,也见证了温州水运经济的快速发展。“十三五”期间,温州港航事业发展在港口发展能级、水路运输能力、民生服务水平、行业治理能力等四个发面实现了大幅提升。水运投资额逆势增长年均增幅62%,集装箱吞吐量历史性突破百万标箱,水运总运力达132万吨,国际邮轮港、瓯江和塘河夜游项目成为城市旅游新的亮点名片。“未来,我们将以高质量发展为核心,以‘智慧化、绿色化、精细化、集约化’发展为方向,全面推动温州水运事业高质量发展,着力建成集约高效、智慧绿色、国内领先的一流强港。”温州市港航管理中心副主任金海峰介绍,围绕这一总目标,温州港航将夯实基础设施,拓展运输能力,构建重点突出的多层级港口格局和筑港城融合发展的新型临港产业格局,打造陆海双向辐射的多式联运示范和特色化高质量水上旅游示范,推进智慧驱动全面智治的数字化转型以及可持续高质量发展的绿色转型。